À propos de la licéité de l'agression armée contre le Venezuela du 3 janvier 2026

MAJ 6 janvier 2026

Depuis plusieurs semaines [au 3 janvier 2026] les États-Unis violent l’interdiction de recourir à la menace de l’emploi de la force contre le Venezuela prévue à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, sans même parler des exécutions extrajudiciaires réalisées en mer contre des navires au pavillon souvent indéterminé.

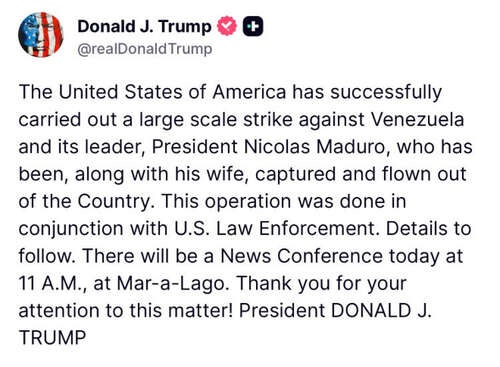

Des sources internes à l’administration états-unienne ont indiqué tôt le 3 janvier 2026 l’implication, qui paraissait évidente (mais il faut toujours se méfier des évidences), des USA dans une agression armée contre le Venezuela, qui est un État souverain. Donald Trump a ensuite confirmé sur son réseau social que les frappes étaient d'origine américaines et que les États-Unis avaient "capturé" le Président Maduro et son épouse ; l'opération a été baptisée "Absolute Resolve".

Il ne sera pas question ici de se prononcer pour ou contre le régime ou la personne de Nicolas Maduro, ce qui n'a aucune incidence dans la qualification juridique des faits en droit international, ni d'analyser - faute de compétence en sciences politiques - les raisons géopolitiques de l'intervention américaine, dont on peut toutefois relever qu'il s'inscrit dans la continuité de l'histoire de l'État pétrolier depuis le début du 20ème siècle (et de son déclin depuis le milieu des années 2000, plus particulièrement le deuxième contre-choc pétrolier dès 2014 ; voir, sur ce sujet, les travaux de Keyvan Piram qui vient de publier une thèse sur Pétrole et relations internationales). Ces éléments de contexte sont certes importants pour comprendre la situation dans son ensemble. Toutefois, ils sont sans incidence sur le fait que l'opération survenue le 3 janvier 2026 et ses suites directes constituent une nouvelle violation flagrante, manifeste et injustifiable des règles internationales interdisant le recours à la force entre les Nations, la violation de l'intégrité territoriale d'un État souverain, l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, ainsi que la violation des immunités reconnues à tout chef d'État en exercice.

Les réactions mondiales à la situation confirment d'ailleurs que la majorité des États du monde voit là une violation grave du droit international - même si un certain nombre d'États s'abstiennent de réagir officiellement ou, comme le Président français Emmanuel Macron, s'abstiennent de dénoncer cette violation évidente du droit international pour éviter de provoquer l'ire d'un Président états-unien colérique et perçu comme instable. On notera d'ailleurs que si le Président de la France n'a pas condamné la violation du droit international, tel n'est pas le cas de son Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dont le message est plus satisfaisant du point de vue juridique. On ne peut que spéculer sur ce défaut de parallélisme des formes, qui peut être lié à un défaut de coordination - mais il est à vrai dire peu crédible, même en période de cohabitation, que le Quai d'Orsay se prononce, qui plus est assez tardivement, sans échange préalable et coordination avec l'Élysée - ou à une volonté de jouer sur deux tableaux, l'un, "continental", rappelant le droit international et la position historique de la France et l'autre, plus diplomatique et symbolique aux yeux états-uniens, visant à éviter une dégradation des relations déjà tendues entre Paris et Washington. Il n'en demeure pas moins que nombre d'États et d'organisations internationales dénoncent une banalisation du recours à la force illicite entre les Nations ; on mentionnera ici la déclaration du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, selon laquelle "[l]e risque aujourd’hui est une plus grande polarisation au Vénézuela, dans toute la région et à l’échelle mondiale, entre ceux qui condamnent une violation grave du droit international et ceux qui la considèrent comme justifiée. Ces fractures affaiblissent les fondements de la sécurité internationale. [...] Le droit international est universel, sinon il n’a aucun sens. La démocratie est résiliente lorsqu’elle est librement choisie, protégée par les institutions et fondée sur la légalité. Un monde régi par des exceptions, des doubles standards ou des sphères d’influence concurrentes est un monde plus dangereux".

On peut tenter d'analyser la situation sous l'angle du droit international, en distinguant l'agression armée du Venezuela et l'enlèvement du Président Maduro et de son épouse - ce billet continuant d'être mis à jour et augmenté au fil des événements.

Quel droit international applicable ?

Le court message du Président Trump (ci-dessus ou ici) ne fait référence qu'au droit interne états-unien - sur la violation, ou non, duquel on ne se prononcera pas ici. Cela n'a rien de très surprenant, dans la mesure où le Président des États-Unis semble ignorer, volontairement ou non, les règles de droit international qui ne lui conviennent pas, privilégiant un vide juridique qui lui paraît, certainement au détriment du peuple états-uniens à long terme, plus adapté à la réalisation de ses intérêts. S'il n'est pas possible de réduire la position juridique des États-Unis aux tweets et messages du Président en exercice sur un réseau social, on notera que la brève intervention du représentant états-unien au Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni le 5 janvier pour évoquer la situation, n'a pas non plus évoqué le droit international, se bornant à évoquer, contre toute évidence, une simple application de la législation américaine.

Il faut pour comprendre la situation du point de vue juridique relire l'article 2 de la Charte des Nations Unies, qui fixe la colonne vertébrale du droit international contemporain (c'est-à-dire post 1945) :

Article 2

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

- L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

- Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

- Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

- Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

- Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

- L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

- Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

C'est particulièrement l'article 2§4 qui est ici méconnu. Je reproduis ici un extrait de mon ouvrage La Charte des Nations Unies, paru chez Dalloz en 2024 sur ce sujet (p. 17 et suivantes) :

Le principe de l’interdiction « de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » est un apport fondamental de la Charte. Il consacre et concrétise l’objet fondamental de la Charte qu’est le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il constitue aussi le pendant et la continuité logique de l’égalité souveraine des États, et entraîne pour conséquence l’obligation de régler pacifiquement tout différend. Le principe de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État ne souffre que de trois exceptions strictement encadrées par le droit international. La première est le consentement d’un État appelant à l’aide un État étranger, ou la communauté internationale, pour résoudre une situation interne problématique – ainsi le cas de l’intervention française faisant suite à la demande d’assistance militaire, le 9 janvier 2013, du président du Mali à la France. La deuxième, rare mais utilisée par exemple pour intervenir en Somalie en 1992, est l’autorisation du Conseil de sécurité, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte et particulièrement de son article 42. La troisième réside dans l’article 51 de la Charte et concerne la légitime défense en réponse à une agression armée, qui permet à un État agressé de riposter, en coordination avec le Conseil de sécurité et de manière proportionnée, afin de neutraliser les capacités d’agression adverse. Dans ce cas précis, le recours à la force en légitime défense est autorisé en ce qu’il répond, de manière proportionnée et conformément à une procédure établie à l’article 51, à un recours illicite à la force d’une très grave intensité – une agression.

La doctrine reste toutefois partagée sur la question du seuil de gravité à atteindre pour qualifier un recours à la force au sens de l’article 2§4, et qui permet de le distinguer d’une simple mesure de police. On peut reprendre ici les termes d’Olivier Corten, qui met bien en lumière les difficultés résultant de l’indétermination de ce seuil : « [d]e manière générale, on peut considérer que l’applicabilité de l’article 2§4 de la Charte suppose un recours à la force mené par un État à l’encontre d’un autre État, et non une simple opération de police menée par un État à l’encontre d’individus qui auraient contrevenu à ses lois. Si un aéronef pénètre irrégulièrement dans l’espace aérien d’un État qui décide de l’abattre, on est bien dans une relation opposant l’État dont l’ordre juridique interne a été violé à la ou aux personne(s) responsable(s) de cette violation. Si, en revanche, une escadrille de l’armée d’un État entière franchit la frontière d’un autre État, on peut estimer que l’on se situe désormais dans le cadre des relations interétatiques, un État en attaquant un autre »[1]. L’essentiel des débats internationaux réside donc dans la qualification des faits en considération du « seuil » du recours à la force : ce qui est parfois qualifié d’« incident » ou « d’opération militaire » par un État peut en réalité constituer une violation flagrante de l’article 2§4 – on pense, pour un exemple récent, à l’agression de l’Ukraine par la Russie début 2022.

[1] Olivier Corten, Le droit contre la guerre, Pedone, 2ème édition, 2014, p. 89.

Il n'y a ici aucun doute possible sur le fait que les bombardements de bases militaires comme d'installations civiles dépassent le seuil du recours à la force.

Qui a droit à la légitime défense ?

Il faut toutefois, pour vérifier s'il y a violation ou non du droit international (c'est-à-dire, dans le langage du droit international, un "fait internationalement illicite"), vérifier que les États-Unis ne peuvent se prévaloir d'aucune des règles permettant de justifier un recours à la force contre le Venezuela. Deux des trois cas possibles peuvent être écartés aisément : le Conseil de sécurité n'a jamais autorisé une telle opération, et le Venezuala n'a clairement pas autorisé les bombardements. Reste un seul fondement possible : la légitime défense.

Il s'agit là d'un argument très largement employé par tout État cherchant à justifier son intervention militaire sur le territoire d'un autre État. La légitime défense repose sur deux fondements possibles : l'article 51 de la Charte des Nations Unies et la coutume internationale, qui sont deux normes équivalentes d'un point de vue hiérarchique. On partira de la lettre de l'article 51, d'ailleurs invoquée par les États-Unis pour justifier les frappes de navires au large du Venezuela. Cette invocation dans la situation actuelle montre d'emblée les ambivalences des discours invoquant, à tour de bras, la légitime défense dans les cadres assez flous de la "lutte contre le terrorisme" (essentiellement depuis le 11-septembre 2001 qui a marqué un tournant discursif mondial, à l'initiative des États-Unis, sur le sujet de la légitime défense) et plus récemment de la "lutte contre le narcotrafic", désigné à point nommé par l'expression conceptuellement problématique de "narcoterrorisme".

L'article 51 de la Charte se lit comme suit :

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Je reproduis encore un extrait de mon ouvrage La Charte des Nations Unies de septembre 2024 :

L’article 51 est une disposition capitale de la Charte. Il affirme l’existence d’un « droit naturel de légitime défense », dont la Cour internationale de Justice reconnaîtra d’ailleurs, dans l’affaire Nicaragua, la double consistance conventionnelle et coutumière (CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua/États-Unis), arrêt du 27 juin 1986, §193). L’article 51 cependant n’est pas la seule disposition, en droit international, qui évoque la légitime défense ; tel est également le cas de l’article 21 des Articles de la Commission du droit international de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, qui précise que la légitime défense peut, dans certaines conditions, constituer une « circonstance excluant l’illicéité » d’un fait pourtant internationalement illicite. Ce triple fondement conventionnel (dans la Charte), coutumier (tel que reconnu par la Cour internationale de Justice) et codifié (dans les Articles de 2001 qui codifient la coutume internationale) est générateur de complexités juridiques que les États tendent à exploiter, en invoquant la légitime défense plus que de raison. Puisque celle-ci constitue à la fois une exception (certes conditionnée) à l’interdiction du recours à la force et, en droit de la responsabilité internationale, une circonstance de nature à « retirer » le caractère illicite d’une action militaire si elle est reconnue, il y a en effet peu de raisons, pour les États accusés de violer l’interdiction du recours à la force, de se priver de l’invoquer. Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies pour voir prospérer une telle invocation, étant entendue que les politiques juridiques et la doctrine divergent significativement quant à l’interprétation à donner à la légitime défense. Dit autrement, le droit international évolue au fil des années et à la faveur du discours juridique des États ; or, ceux-ci sont particulièrement denses concernant les conditions d’invocation de la légitime défense depuis le début des années 2000.

Le droit de légitime défense peut être exercé de manière individuelle ou collective, c’est-à-dire qu’un État qui s’en prévaut bénéficie de la liberté d’appeler d’autres États pour l’assister, y compris militairement, dans cet exercice. La conformité de l’exercice collectif de la légitime défense au droit international répond aux mêmes critères que son exercice individuel. L’existence de cette possibilité d’exercice collectif de la légitime défense a été à l’origine de nombreux accords de solidarité en cas d’agression depuis 1945. Le plus connu est certainement le traité de l’Atlantique Nord (OTAN) du 4 avril 1949, dont l’article 5 dispose que « [l]es parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ». L’article 42§7 du Traité sur l’Union européenne, qui renvoie lui aussi à l’article 51 de la Charte, constitue une disposition similaire entre États membres de l’Union. Dans tous les cas et comme la Cour internationale de Justice l’a rappelé en 1986 dans l’affaire Nicaragua (§195), l’exercice de la légitime défense collective est conditionné par la demande d’assistance de l’État agressé : il ne s’agit pas, pour un État, de décider souverainement qu’un État tiers est agressé par un autre État et d’intervenir unilatéralement, sans le consentement de l’État agressé.

La situation d’agression, est la condition préalable au déclenchement de la légitime défense, qui ne peut être exercée que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». On notera ici que seul un État – puisque seuls les États peuvent être membres de l’ONU – peut faire l’objet d’une agression armée et y répondre par le biais de la légitime défense. La Cour internationale de Justice est à ce sujet allée plus loin que le texte même de l’article 51 en précisant, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, que « [l]'article 51 de la Charte reconnaît ainsi l'existence d'un droit naturel de légitime défense en cas d'agression armée par un État contre un autre État » (§139). Il est vrai que la définition de l’agression posée par la résolution 3314 (XXIX) de 1974 la circonscrit aux relations entre acteurs étatiques (voir le commentaire l’article 39), ce qui pose, de nos jours, la question de l’inclusion des groupes terroristes dans le champ de l’agression. Autrement dit, la légitime défense peut-elle être invoquée à l’encontre d’un groupe terroriste non étatique, comme Al-Qaïda ou Daech ? Une partie de la doctrine, que synthétise la résolution 10A de l’Institut du droit international du 27 octobre 2007, va dans ce sens, en insistant sur le caractère évolutif de la coutume qui consacre, indépendamment de l’article 51 de la Charte, le droit de légitime défense. Pour l’instant, le Conseil de sécurité ne l’a jamais formellement admis.

Au-delà du caractère étatique ou non de l’agresseur, la question du seuil à partir duquel un recours à la force au sens de l’article 2 de la Charte peut être qualifié d’agression armée au sens de l’article 51, et donc permettre une riposte en légitime défense, n’est pas non plus tranchée. La doctrine s’accorde pour admettre qu’un recours mineur à la force, comme un incident de frontière, ne constituera pas une agression, tout en engageant sur le principe la responsabilité internationale de l’État fautif. Comme le précise le juge Bruno Simma dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt Plateformes pétrolières de la CIJ, « il existe aussi des actes militaires hostiles d’un degré inférieur, qui n’atteignent pas le seuil de l’‘agression armée’ […]. Contre les actes hostiles de ce genre, un État peut bien entendu se défendre, mais uniquement par […] des mesures défensives proportionnées, dont la nature et la quantité seront également ‘en deçà’ de celles de mesures de légitime défense expressément autorisées par la Charte » (§13).

Tout est donc question de seuil et d’interprétation casuistique des faits, ce qui mène à une autre question fondamentale non pleinement résolue à ce jour : une cyberattaque peut-elle être considérée comme une agression armée au sens de l’article 51, et si oui à quelles conditions ? La position juridique de la France tend à affirmer qu’une cyberattaque peut bien, dès lors que ses effets et son ampleur atteignent une certaine gravité et sont comparables à ceux d’un emploi de la force physique, constituer une agression armée au sens de l’article 51. Cette position, exprimée dans le Livre blanc relatif à la défense et à la sécurité nationale de 2013 et réaffirmée dans le rapport « Droit international appliqué aux opérations dans le cyberespace » publié par le ministère des Armées le 9 septembre 2019, est partagée par de nombreux États mais ne fait pour l’instant pas l’objet de textes, de jurisprudence ou de pratique internationale.

Un autre point soulève de nombreuses difficultés : la légitime défense doit-elle intervenir exclusivement après l’agression initiale, ou peut-elle être exercée avant une agression imminente ? Dans l’arrêt Nicaragua, la CIJ évite de répondre à cette question. Là encore, le droit international n’étant pas figé, de nombreux États cherchent à faire reconnaitre l’existence d’une légitime défense « préventive » ou « préemptive ». Tel est en particulier le cas des États-Unis ; pour autant, cette position juridique n’est pas consensuelle. La majorité de la doctrine s’accorde plutôt pour considérer, avec la résolution 10A de l’Institut du droit international précitée, que « [l]es doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armée en cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit international » (§6). Il en découle la possibilité théorique d’agir en légitime défense de manière « anticipée », lorsque l’agression armée est manifestement imminente, mais pas de manière préventive. La question de la preuve de l’imminence d’une agression armée reste, dans ces situations, ouverte.

Enfin faut-il mentionner que la légitime défense répond à un double critère de nécessité et de proportionnalité, rappelé par la CIJ tant dans l’arrêt Nicaragua (§176) que dans l’arrêt des Plateformes pétrolières (Iran c. États-Unis) du 6 novembre 2003 (§§76 et 77). Autrement dit, la riposte en légitime défense doit avoir pour seul effet de neutraliser les capacités d’agression de l’État agresseur, sans aller plus loin. Dans l’affaire des Plateformes pétrolières, la Cour a justement jugé que « les actions menées par les forces américaines contre les installations pétrolières iraniennes les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988 ne sauraient être justifiées […] dès lors qu'elles constituaient un recours à la force armée et ne pouvaient être considérées, au regard du droit international relatif à cette question, comme des actes de légitime défense » (§78).

Un point qui ne fait, pour sa part, pas débat est le rôle du Conseil de sécurité dans le mécanisme de l’article 51. Il est en effet bien admis que le Conseil de sécurité a vocation à se substituer à l’État agissant en légitime défense dès que possible, et que ce dernier doit immédiatement lui notifier l’exercice de son droit naturel.

Sans approfondir à ce stade, on peut constater que tant le volet matériel (l'existence d'un recours préalable à la force imputable au Venezuela contre les États-Unis ; la proportionnalité de la réponse ; etc.) que le volet institutionnel (la coordination avec le Conseil de sécurité des Nations Unies) sont inexistants dans le cas de l'attaque contre le Venezuela.

Il en découle que les États-Unis ne devraient pas pouvoir se prévaloir de la légitime défense pour justifier ce qui ne peut qu'être qualifié d'agression en droit international. Il fait toutefois peu de doutes que l'administration états-unienne tentera tout de même de justifier cette violation du droit international en invoquant malgré tout la légitime défense.

Cette tentative s'inscrira vraisemblablement dans la continuité des discours des vingt-cinq dernières années, selon lesquels l'évolution des dangers mondiaux - en particulier face au fléau que constitue le terrorisme - rend indispensable l'évolution de la notion juridique de légitime défense. Selon cet argument, si l'article 51 de la Charte est textuellement "figé", il doit être interprété de manière dynamique à la lumière des nécessités de nos temps, et au surplus la norme coutumière, qui continue à exister en marge de la règle conventionnelle (l'article 51), peut continuer à évoluer. C'est cette rhétorique qui a par exemple conduit Vladimir Poutine, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, à invoquer (de manière certes un peu confuse) l’article 51 de la Charte afin de justifier la fameuse "opération spéciale" visant, selon lui, à protéger de manière préventive la sécurité de la Russie du régime soi-disant génocidaire de Kiev.

On peut raisonnablement penser que les États-Unis invoqueront le danger que constitue le narcotrafic, devenu "narcoterrorisme" dans un objectif d'alignement rhétorique avec la lutte mondiale contre le terrorisme - la même qui justifie, selon ces discours, l'extension de la légitime défense à des agressions non-encore survenues. L'idée est simple : le régime vénézuelien soutient le narcoterrorisme (ce qui n'a au demeurant été établi par aucun tribunal, interne ou international) ; il est donc complice ou responsable, par son action ou son inaction, de cette infraction (inexistante en droit international) qui menace la sécurité des États-Unis (telle qu'interprétée par l'administration actuelle) ; or cette menace constitue selon les États-Unis l'équivalent d'une agression armée justifiant une réponse armée en légitime défense selon le droit international. Une variante de la même idée consiste à affirmer que le Venezuela se préparerait à une agression (par l'envoi de navires de grande ampleur, par exemple) ; bien que peu réaliste, elle semble, d'après le républicain Mike Lee, être étudiée par le Secrétaire d'État Marco Rubio. Celui-ci aurait en effet allégué, comme fondement à l'opération, le dispositif constitutionnel permettant de répondre à attaque imminente contre les États-Unis (plus précisément : "the president’s inherent authority under Article II of the Constitution to protect U.S. personnel from an actual or imminent attack").

Malgré ces tentatives plus ou moins heureuses et confuses de justification, l'action américaine constitue donc à l'évidence une agression contre l'intégrité territoriale et politique d'un autre État, ce qui n'a rien de très nouveau dans la vie internationale - en témoignent les agressions récentes du même État contre l'Iran ; d'Israël contre le Liban ou encore de la Russie contre l'Ukraine ces dernières années (liste non exhaustive) - mais reste parfaitement prohibé par la Charte des Nations Unies.

La question de la capture du Président Maduro et de son épouse

Une seconde partie de la question vénézuélienne actuelle réside dans l'enlèvement du Président Nicolas Maduro et de son épouse - le Président Trump a en effet affirmé sur un réseau social que Nicolas Maduro a été « capturé et exfiltré » du Venezuela, ainsi que son épouse.

Il s'agit là de nouvelles violations d'autres règles de droit international.

Des précédents

La situation n'est pas inédite dans la vie internationale. L'un des précédents les plus célèbres conforte, tout d'abord, l'analyse précédente quant à la violation de la souveraineté territoriale d'un État à l'occasion d'une opération (plus discrète que celle du 3 janvier) visant à exfiltrer une personne - sans considération pour sa qualité officielle à ce stade - pour la juger dans un autre pays.

Ce premier précédent est celui de l'affaire Eichmann. En 1960, l’Argentine saisit par une lettre le Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de "la violation des droits de souveraineté de la République argentine par le transfert illicite et clandestin d’Adolf Eichmann du territoire argentin en territoire d’Israël, au mépris des règles du droit international et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, ce qui crée un climat d’insécurité et de méfiance incompatible avec la préservation de la paix internationale". Dans son argumentation, Israël a reconnu une violation du droit interne de l’Argentine, tout en présentant ses excuses à ce propos, mais considérait qu’il n’était pas possible d’assimiler les actes des quelques personnes qui avaient enlevé M. Eichmann à la violation délibérée de la souveraineté d’un État par un autre État. La jurisprudence a pourtant bien montré qu'il n'en était rien et que le droit international proscrit ce qui s’assimile à la violation forcée de l’exclusivité des compétences de l’État. Comme la Cour permanente de justice internationale l'a jugé dans la plus célèbre encore affaire du Lotus en 1927, "la limitation primordiale qu’impose le droit international à l’État est celle d’exclure [...] tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre État". Agresser le Venezuela pour capturer un dangereux criminel en vertu du droit américain (ce qui est au demeurant loin d'être établi concernant le président Maduro et son épouse) constitue en soi une violation du droit international, quand bien même l'opération n'aurait pas été accompagnée d'actions militaires atteignant le seuil de l'agression armée.

En revanche, ce n’est pas parce que l’arrestation a été manifestement illicite que le juge états-unien doit nécessairement se déclarer incompétent pour juger Nicolas Maduro, au regard de l’adage "male captus, bene detentus". Comme l'a affirmé le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 2002 dans l'affaire Dragan Nikolic, "un tribunal peut exercer sa compétence sur un accusé indépendamment des circonstances dans lesquelles cet accusé se trouve déféré devant lui" (décision relative à l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par la défense du 9 octobre 2022, §70). Selon ce principe, que la pratique des juridictions nationales confirme dans l'ensemble, le juge états-unien pourrait bien juger le président Maduro.

C'est la direction que prend à l'évidence la justice américaine, à en croire le tweet de Pamela Bondi, Procureure générale des États-Unis ce 3 janvier 2026 :

"Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés dans le district sud de New York. Nicolas Maduro est accusé de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, de complot en vue d'importer de la cocaïne, de possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs, et de complot en vue de posséder des armes automatiques et des engins destructeurs contre les États-Unis. Ils devront bientôt faire face à toute la rigueur de la justice américaine sur le sol américain, devant les tribunaux américains. Au nom de l'ensemble du ministère américain de la Justice, je tiens à remercier le président Trump d'avoir eu le courage d'exiger des comptes au nom du peuple américain, et je remercie chaleureusement nos courageux militaires qui ont mené à bien cette mission incroyable et couronnée de succès pour capturer ces deux trafiquants de drogue internationaux présumés".

La deuxième difficulté juridique, majeure, ne réside pas dans la capture d'une personnalité étrangère sur un sol étranger pour la ramener sur le sol états-unien, mais dans la qualité de la personnalité étrangère : il s'agit d'un chef d'État.

Là encore, il existe au moins un précédent, actuellement rappelé par de nombreux médias.

Après avoir pris le pouvoir au Panama contre les résultats considérés comme établis au profit de son opposant Guillermo Endara, le général Manuel Noriega, ancien agent américain inculpé de longue date pour trafic de drogue aux États-Unis, déclare, le 15 décembre 1989, l'état de guerre contre les États-Unis - ce que n'avait pas fait Nicolas Maduro qui appelait au contraire à la désescalade et se déclarait récemment prêt à un accord avec Washington sur ce sujet. Après avoir pris pour prétexte des incidents impliquant des soldats américains, les États-Unis ont invoqué la protection de leurs ressortissants pour lancer le 17 décembre 1989 l’opération "Just Cause". L'objectif est de renverser le général Noriega : des milliers de soldats états-uniens, appuyés par les troupes participant à la sécurité du canal du Panama, interviennent au Panama. Le dictateur parvient à demander l’asile auprès de la mission diplomatique du Vatican à Panama, puis se rendra le 3 janvier 1990. Condamné par un tribunal de Floride à 40 ans de prison pour trafic de drogues et blanchiment de capitaux, il verra sa peine réduite pour bonne conduite et décèdera en 2017.

On peut sur cette affaire citer le commentaire éclairant de Robert Kolb, dans sa Théorie du droit international (ici l'édition de 2013, pp. 546-547) :

Tous les États ont recouru, à un moment ou à un autre, à des moyens astucieux pour attirer des personnes sur un territoire où elles pourront être facilement arrêtées et acheminées à la justice. Parfois, des enlèvements ont eu lieu directement sur un territoire étranger. Aux États-Unis d’Amérique, la volonté de combattre par tous les moyens le trafic des stupéfiants aboutit dès le début des années 1980’ à une véritable doctrine, subordonnant l’intégrité territoriale des États d’Amérique centrale et latine à l’objectif suprême de l’arrestation de certaines personnes mêlées à ce commerce. Une note du State Department justifia cette pratique en invoquant le droit de légitime défense : « While the law must be given full respect even in matters of self-defense, we must not permit the law to be manipulated to render the free world ineffective in dealing with those who have no regard for law (…). Arrests in foreign states without their consent have no legal justification under international law aside from self-defense. But where a criminal organization rows to a point where it can and does perpetrate violent attacks against the United States, it can become a proper object of measures in self-defense » (AJIL, vol. 84, 1990, p. 727). Un exemple particulièrement éclatant est celui de l’enlèvement du Général Noriega sur le sol panaméen (1989). Les tribunaux américains déclinèrent de voir dans la violation de l’intégrité territoriale un motif de ne pas exercer leur compétence pénale. Ils appliquèrent le principe male captus, bene iudicatus. Et ils allèrent jusqu’à affirmer que ces enlèvements étaient compatibles avec des traités d’extradition conclus avec les États lésés, ces traités ne les excluant pas expressément. Ainsi, la Cour suprême ne tint pas compte du droit coutumier international, ni du fait que l’objet et le but du traité était ainsi manifestement tourné. Cette attitude se comprend eu égard à la politique affirmée et affichée par le State Department, avec laquelle les tribunaux n’ont pas voulu interférer. Cette attitude se comprend aussi eu égard au caractère odieux des actes dont étaient parfois accusées les personnes enlevées. Dès lors, si une Cour d’appel, dans l’affaire US c. Verdugo Urquidez (no 2) (1991) avait encore pu, à une faible majorité certes, estimer que l’enlèvement était incompatible avec le traité d’extradition applicable, cette jurisprudence fut renversée par la décision de la Cour suprême dans l’affaire US c. Alvarez-Machain (1992), il faut l’avouer, avec une majorité tout aussi faible. Ainsi, le choix d’une certaine politique, issue d’une pesée des intérêts très fortement colorée aux exigences internes, a affaibli dans une matière précise les normes du droit international relatives à l’intégrité territoriale.

La situation factuelle présente s'inscrit donc dans une doctrine qui n'est pas neuve, même si elle est quelque peu différente, à la marge, de celle du général Noriega. Les crimes allégués du Président Maduro, que l'on trouve dans l'acte d'accusation mis à jour, semblent limités à des infractions liées à la drogue et n'impliquent pas l'atteinte à la vie de soldats américains - ni la vente d'armes à des mercenaires les utilisant contre des ressortissants américains. La principale différence réside dans l'état des relations entre les deux États : Noriega avait déclaré "l'état de guerre" avec les États-Unis, alors que Maduro plaidait plutôt pour une désescalade - tout en cherchant à se maintenir en place, contre les résultats des élections de 2024 tels qu'ils sont reconnus par la société internationale. Par ailleurs, le général panaméen s'est rendu au bout de plusieurs jours, alors qu'on ignore les conditions exactes de la capture du chef d'État vénézuelien. Ajoutons que les réactions internationales négatives ne semblent pas avoir été aussi importantes concernant le Panama que dans la situation vénézuellienne - même si, on l'a dit en introduction, un certain nombre d'États s'abstiennent de réagir officiellement ou de dénoncer cette violation évidente du droit international, pour des raisons dont on peut penser qu'elle n'ont pas grand-chose de juridique.

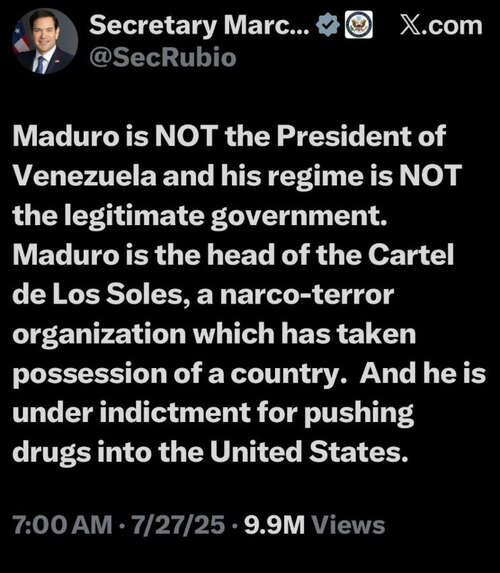

Les deux situations présentent dans tous les cas un point commun majeur : l'allégation du caractère illégitime de la prise de pouvoir ou, dans le cas vénézuélien, du maintien au pouvoir du chef d'État. L'idée, simplifiée, est la suivante : le chef d'État étant illégitime, il ne constitue pas un chef d'État, et ne peut donc prétendre aux protections reconnues par le droit international aux chefs d'États. Le noeud du problème est en effet bien là : le Président en exercice d'un État bénéficie d'immunités, qui sont largement reconnues en droit international coutumier.

Les immunités du chef d'État en droit international

L'obstacle juridique principal au jugement du Président Maduro aux États-Unis réside en effet dans les immunités qui découlent, en droit international, de son statut de chef d'État - ce qui est, quoi qu'en disent les autorités états-uniennes et quelles que soient les critiques qu'il est légitimement possible de porter au processus électoral vénézuelien, le statut officiel de Nicolas Maduro. On contentera à ce stade de rappeler que le Président de la République d'un État souverain bénéficie de toutes les immunités possibles en droit international. Comme l'a rappelé la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique), "il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le chef de I'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales" (§51). La résolution de l'Institut de droit international de la session de Vancouver, en 2001, rappelle également les règles d'immunité de juridiction comme d'exécution du chef d'État, dont le caractère coutumier et obligatoire ne fait pas le moindre doute.

Une première manière de contourner le problème juridique est d'alléguer, comme le font les États-Unis actuellement, que le Président Maduro n'est soit pas le Président effectif du Venezuela, soit pas légitime, de sorte que les immunités pourraient lui être refusées. C'est le sens du message de Marco Rubio, Secrétaire d'État des États-Unis, lorsqu'il affirme quelque peu rageusement que "Maduro n'est PAS le Président du Venezuela" mais le chef d'un cartel de drogues.

Plusieurs observations peuvent être formulées sur ce sujet. Premièrement, le Président Trump lui-même, dans ses tweets et les échanges diplomatiques précédents, a qualifié Nicolas Maduro de "President", de sorte qu'il sera difficile de démontrer que les États-Unis n'ont jamais reconnu le Président Maduro en tant que chef d'État. Deuxièmement, quand bien même les États-Unis démontreraient qu'ils ont toujours considéré que le Président Maduro n'était pas le chef de l'État du Venezuela, ce qui serait on l'a dit très difficile, cela n'aurait pas d'impact particulier sur le droit international applicable - en droit international, l'avis des États-Unis quant à la légitimité d'un chef d'État est une question de fait qui ne peut conduire à violer les obligations incombant à un État envers un chef d'État étranger. Dans tous les cas, la légitimité du chef d'État et du régime n'est pas un argument permettant de justifier une violation du droit international, et en particulier de ses immunités.

Une deuxième manière de tenter de contourner la difficulté que constitue les immunités est de contester leur pertinence, sur le fondement de la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes les plus graves de droit international.

La solution quelque peu générale et absolue de l'affaire du Mandat d'arrêt est en effet contestée par une partie importante de la doctrine attachée à la lutte contre l'impunité des dirigeants coupables de crimes graves de droit international. L'article 27§2 du Statut de Rome qui établit la Cour pénale internationale dispose d'ailleurs et en ce sens que "Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne". Pour l'instant, il s'agit de l'une des seules exceptions communément acceptées (mais rarement appliquée...) à la limitation des immunités des chefs d'États en fonction ; la résolution précitée de l'Institut du droit international la reconnaît également en son article 11 (Les dispositions de la présente Résolution ne font pas obstacle : a. aux obligations qui découlent de la Charte des Nations Unies ; b. à celles qui résultent des statuts des tribunaux pénaux internationaux ainsi que de celui, pour les États qui y sont parties, de la Cour pénale internationale").

Encore faut-il que des crimes relevant de la compétence de la Cour au sens de l'article 5 du Statut de la CPI soient invoqués à l'encontre du Président Maduro ("La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l'humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d'agression"), ce qui n'est nullement le cas. L'acte d'accusation précité fait état de quatre chefs d'accusation au total contre Nicolas Maduro, sur le seul fondement du droit états-unien : conspiration en matière de narco-terrorisme, conspiration en vue d’importer de la cocaïne, utilisation et port d’armes à feu (armes automatiques et dispositifs destructeurs) en relation avec un crime de trafic de drogue, conspiration pour utiliser et porter des armes à feu (armes automatiques et dispositifs destructeurs) en relation avec un crime de trafic de drogue. Aucun lien, donc, avec les crimes internationaux précités et rien qui permette d'écarter les immunités d'un chef d'État en exercice.

On peut relever qu'une argumentation sur ce fondement aurait pu être envisagée, dans la mesure où des allégations de crimes contre l'humanité au Venezuela sont établis par la Mission internationale indépendante d'établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela (organe établi par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies), laquelle met en cause, dans sonrapport du 11 décembre 2025, le régime de Maduro. De ce rapport qui fait suite à d'autres rapports similaires, il ressort en particulier que le Président Maduro, en tant que commandant en chef des forces armées (FANB) et de la Garde nationale bolivarienne (GNB), est directement lié à la chaîne de commandement responsable d'un certain nombre de violences systématiques documentées (meurtres, tortures, violences sexuelles, détentions arbitraires) qui sont planifiées, coordonnées et exécutées dans le cadre d'une politique d'État. Ces actes s'inscrivent dans un modèle de persécution politique qui est qualifié de crime contre l'humanité par la Mission, tandis que l'impunité généralisée renforce la conclusion selon laquelle ces crimes sont commis avec la complicité ou l'acquiescement des plus hauts niveaux de l'État venezuelien. Il est d'ailleurs notable que la Cour pénale internationale ait, après renvoi par plusieurs États du continent (Argentine, Canada, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou, rejoints par l'Équateur en 2024 et l'Uruguay en 2025), ouvert une enquête sur la situation au Venezuela. En 2018, le Bureau du Procureur de la CPI avait en effet conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité avaient été commis au Venezuela depuis au moins avril 2017, ce qui avait entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire encore en cours. S'il est notable que le Venezuela a lui-même saisi le Bureau du Procureur, début 2020, concernant des crimes allégués sur son propre territoires, des chercheurs rappellent à raison que la situation du Venezuela était sur le point d'évoluer (défavorablement) auprès de la Cour, évoquant même l'hypothèse d'un mandat d'arrêt à l'encontre du Président Maduro.

Toujours est-il que les États-Unis n'ont nullement invoqué ce fondement ; et encore faudrait-il, quand bien même ce premier obstacle serait levé (quod non) que les États-Unis soient un État Partie voire aient le moindre égard pour la Cour pénale internationale - ce qui n'est clairement pas le cas non plus.

Il sera donc extrêmement difficile, pour les États-Unis qui foulent aujourd'hui aux pieds des principes qu'ils ont eux-mêmes établis pour préserver le monde des affres de la guerre, de justifier en droit leurs actions.

Quelles suites internationales ?

Les suites annoncées à l'heure actuelle par les États-Unis, à savoir le fait que ces derniers vont "diriger" l'État vénézuelien à titre transitoire (vers quoi ?) - ce qui se heurte aux résistances du Gouvernement du Venezuela qui s'y oppose évidemment, s'analyse en droit international comme une occupation, voire, selon les modalités d'intervention des entreprises américaines sur le sol et dans l'économie vénézuelienne, comme une colonisation. La situation, encore confuse, peut encore évoluer et il est difficile de qualifier juridiquement avec précision, sur la base de quelques déclarations, ce que prévoit de faire l'administration américaine. On notera que la phrase "This is OUR hemisphere", dont le prononcé par les autorités états-uniennes ne constitue pas en lui-même une violation du droit international mais constitue manifestement la trame de fond intellectuelle de l'administration actuelle, fait l'objet d'une campagne de diffusion de la part du Département d'État. La répétition d'une telle déclaration unilatérale peut être interprétée, juridiquement, comme un ensemble de faits tendant à établir une volonté politique d'occupation d'autres États souverains - ou à tout le moins d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Toujours est-il qu'il n'est à aucun moment question de solliciter une intervention des Nations Unies, et encore moins un mandat en vue d'une administration internationale temporaire. L'Organisation des Nations Unies, qui a juridiquement la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales, est totalement marginalisée et mise de côté - comme si l'ONU était tout simplement absente de tout schéma de pensée du président états-unien, ce qui n'est pas une hypothèse à écarter du revers de la main. La proposition de l'Espagne, qui a offert sa médiation pour parvenir à une résolution pacifique de la situation, n'a visiblement pas trouvé réponse, les États-Unis n'en ayant potentiellement même pas accusé réception.

La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies du 5 janvier 2026, dont on trouvera un bon résumé ici dans l'attente du PV officiel, fut un exercice strictement formel : aucune proposition de résolution n'a visiblement été formulée par les États membres du Conseil. Si celle-ci aurait immanquablement été écartée du fait de l'utilisation du droit de veto états-unien (les États-Unis ne se privant pas d'utiliser ce privilège ces derniers mois, de même que la Russie et la Chine, ce trio paralysant littéralement le Conseil de sécurité depuis 2022 au moins), une proposition de résolution aurait eu le mérite d'officialiser l'opposition des États investis de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Si le projet de résolution aurait été bloqué par le véto états-unien, il aurait aussi contraint les États qui soufflent le chaud et le froid avec les États-Unis, à commencer par la France, à se positionner plus clairement, ce qu'ils ne souhaitaient certainement pas. On se souviendra en effet que le projet de résolution proposé le 23 décembre 1989 par une série d'États non permanents (Algérie, Colombie, Ethiophie, Malaisie, Népal, Sénégal, Yougoslavie) pour condamner l'action états-unienne au Panama s'était alors heurté non seulement au veto des États-Unis, mais également à celui de la France et du Royaume-Uni, ainsi qu'au vote négatif du Canada. La France n'avait alors pas jugé utile d'expliquer sa position devant le Conseil, à l'inverse du Royaume-Uni qui, dans un mouvement de soutien transaltantique inconditionnel qui le caractérisait à l'époque, avait indiqué que le projet de résolution n'était pas acceptable en ce qu'il ne se félicitait pas de la chute d'un dictateur brutal et "ne reconnaî[ssai]t pas le fait que les États-Unis n’ont utilisé la force qu’en dernier recours, après de longs efforts diplomatiques" - ce qui n'aurait à vrai dire rien changé à l'illicéité de l'action états-unienne. Il est donc plausible (mais on ne peut ici que spéculer) qu'au-delà du souhait de ne pas susciter la colère du Président Trump dont le retour au calme et à la sagesse, face aux menaces contre Cuba, le Mexique, la Colombie ou le Danemark, est une prorité mondiale, des États comme la France aient cherché à ne pas encourager voire à décourager d'éventuels projets de résolution qui les auraient contraints à se positionner. La Chine bénéficiant globalement de la situation qui crée un précédent utile à la poursuite de son projet d'annexion de Taïwan, on comprend qu'elle se soit bornée à une condamnation de circonstance - dénonçant davantage "l'attaque miliaire" et le "harcèlement du pays" que la violation d'articles précis de la Charte des Nations Unies. Il est enfin compréhensible que la Russie, allié traditionnel du Venezuela, ait préféré s'en tenir à un discours rappelant (ou informant de) son attachement au droit international, à l'intégrité territoriale des États et à l'interdiction du recours à la force entre les Nations, plutôt que de soumettre un projet de résolution voué à l'échec qui aurait immanquablement conduit à retourner les débats contre sa propre action en Ukraine.

On relèvera que les États-Unis n'ont, à l'occasion de la réunion du 5 janvier 2026, à aucun moment argumenté en droit international. L'agression a été qualifiée d'"opération chirurgicale de mise en oeuvre de la législation contre deux fugitifs internationaux". La réunion aura surtout permis à la Russie de développer un discours pro-droit international et pro-respect de la Charte des Nations Unies qui contraste avec cynisme avec les mêmes violations qu'elle commet à l'encontre de l'Ukraine depuis 2022 - mais, à la différence majeure des États-Unis, en se défendant également sur le plan du droit international.

On peut enfin imaginer que l'Assemblée générale des Nations Unies se saisira du sujet et produira - comme ce fut le cas par la résolution 44/240 du 29 décembre 1989 s'agissant du Panama, avec vote contraire des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni parmi 20 États ayant voté "contre" - une résolution exprimant la préoccupation de l'Assemblée, peut-être même, pour paraphraser la résolution 44/240, en "[d]éplor[ant] vivement l'intervention des forces armées des États-Unis d'Amérique au [Venezuela], qui constitue une violation flagrante du droit international et de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États". L'effet de cette éventuelle résolution devrait malheureusement rester assez limité dans les faits, tout en contribuant à l'identification précise des États - faut-il le souhaiter largement majoritaires - s'opposant à une telle violation de la Charte.

Le monde s'apprête donc, après une agression illicite du Venezuela, la violation de la souveraineté territoriale de cet État et la violation grave des immunités de son chef d'État en exercice, à assister a minima à une occupation continue illicite du pays, sans aucune coordination internationale. Le nombre et l'ampleur des violations du droit international commises et revendiquées par les États-Unis sont, à vrai dire, vertigineux. Les conséquences politiques et diplomatiques ne le sont pas moins, sans même parler des enjeux juridiques en droit interne états-unien - qui semble avoir lui aussi été piétiné au passage.

..Et maintenant ?

Une fois ces constat juridiques posés, on est tenté de dire que tout cela est bien beau, mais que cela ne change rien à la situation. Cela n'est que partiellement exact - ou partiellement inexact.

Il est vrai que relever que la situation est illicite en droit international ne la fera pas forcément cesser. Le droit international n'est ni un fusil, ni une arme nucléaire. Il est un outil de coordination et de coexistence accepté par les États, et comme toutes les règles entre des sujets égaux (car souverains), il est objet de discours visant à l'interpréter. Les États-Unis devraient donc tenter de l'interpréter pour le présenter comme allant à l'évidence dans leur sens - tout comme le président russe Poutine tente, depuis 2022, d'affirmer qu'il agit lui-aussi en légitime défense contre l'Ukraine. Même si certaines tentatives d'interprétations paraissent loufoques (et dramatiques) pour l'observateur juriste de droit continental, les autorités américaines l'ont d'ailleurs déjà fait à propos des frappes des navires au large du Venezuela, ce qui montre bien que le droit international est un outil de référence (résiduel) même pour les États-Unis.

Il est toutefois tout aussi exact de relever que pour l'instant, les États-Unis ne cherchent pas à justifier en droit international ce qui est au demeurant injustifiable, à savoir les actes du 3 janvier 2026. Cela s'inscrit dans une dynamique continue ; comme je l'avais souligné en juillet 2025 dans une tribune au Monde, il est notable que des puissances comme les États-Unis et Israël ne cherchent même plus, depuis peu, à justifier l'ensemble de leurs actions et exactions en droit international. Il est légitime de s'en inquiéter - on y reviendra plus bas.

Une autre question possible est celle des voies de recours et de la place de la justice internationale dans l'équation. Comme le souligne avec justesse Serge Sur dans son interview sur France culture le 4 janvier 2026 (Journal de 12h30, entretien par Valentin Grille), il existe bien des voies de recours en droit international, à l'instar d'un contentieux devant la Cour internationale de Justice. Néanmoins et comme il le précise, une saisine paraît très peu probable dans ce cas, car la compétence de la Cour est fortement limitée par l'indispensable consentement des États à ce que leur différend soit tranché par la juridiction internationale. Ni les États-Unis, ni le Venezuela n'ont consenti de manière générale à la compétence de la Cour par une déclaration (facultative) de juridiction, et il n'est pas certain qu'un traité multilatéral entre eux, qui serait applicable à la situation, prévoit une clause attributive de juridiction - les États-Unis ayant historiquement tendance à empêcher l'inclusion de telles clauses dans les traités qu'ils ratifient. Aucun traité bilatéral en vigueur entre les États-Unis et le Venezuela, à ma connaissance, ne prévoit de clause compromissoire prévoyant la compétence de la Cour internationale de Justice - il n'existe qu'un ancien Traité pour la promotion de la paix entre les États-Unis et le Venezuela de 1914, toujours en vigueur mais a priori peu appliqué, qui prévoit qu'en cas de différend insoluble par la diplomatie, une commission internationale ad hoc doit être saisie. Il est donc très peu plausible que la responsabilité internationale des États-Unis puisse être engagée par un juge international, malgré ses violations évidentes du droit international.

Le fait que la règle soit à l'évidence violée sans que la violation fasse l'objet d'une sanction ne veut pour autant pas dire que la règle n’existe pas ou plus (sinon, et même si la comparaison présente quelques fragilités si on la creuse, il suffirait de griller un feu rouge pour affirmer que le code de la route n'existe plus...) ou que le droit international est « mort ». On ne rentrera pas ici dans le débat académique séculaire opposant celles et ceux qui pensent que le droit n'existe que lorsqu'il est effectivement sanctionné, et celles et ceux qui pensent que le phénomène juridique est bien plus large et complexe. Il est un fait que les juristes de droit interne, notamment sur le continent européen et/ou du fait d'une tradition juridique romano-germanique tardivement influencée par une certaine lecture des travaux du théoricien du droit viennois Hans Kelsen, sont souvent enclins à réduire la règle de droit à la règle susceptible d'une sanction. Dans ces conditions, le droit international n'existerait dans l'ensemble pas, ou seulement en tant que vague ensemble normatif moral, sans pouvoir prétendre à la qualité de "droit". Cette position, défendue par des auteurs que l'on a parfois appelés "réalistes" mais qui sont plutôt des nihilistes du droit international, a certes encore cours chez les juristes spécialistes d'autres disciplines et repose sur une conception strictement interniste du droit ; en d'autres termes et pour simplifier peut-être à outrance, un ensemble de règles ou un système juridique doit "ressembler" à un droit national sur la forme ou sur le fond ; sinon, ce n'est pas du droit. Cette manière de penser le droit n'est guère (sinon "pas du tout") défendue chez les spécialistes et les praticiens du droit international, qui en voient et en mesurent les effets chaque jour. Pour ne prendre que deux exemples qui mériteraient de bien plus amples développements, la justice internationale n’a jamais été autant utilisée que de nos jours ; et sur plus de 50.000 traités en vigueur entre les États, une minorité est en pratique violée, tandis que la majorité fonctionne très bien - ce qui explique certainement que l'ensemble des diplomaties du monde continue à oeuvrer au quotidien pour négocier, conclure et ratifier de nouveaux traités puis pour en suivre l'application ; et l'on ne parle ici que de la part "conventionnelle" du droit international.

Répétons-le donc : la violation non sanctionnée de ces règles, même fondamentales, du droit international ne signifie donc nullement que le droit international dans son ensemble est "mort" ou qu'il n'existe pas/plus.

Cela signifie que ses principaux artisans en 1945, qui se sont auto-désignés suffisamment stables et raisonnables pour s’auto-limiter et s’appliquer, mais aussi pour appliquer partout sur la planète, des normes de coexistence pacifique considérées comme incontournables et permettant d’éviter un nouvel embrasement du monde…n’en sont plus capables et n’y sont plus disposés.

Pour l’instant, il faut le déplorer et appeler à la raison, c'est-à-dire au retour à un ordre de coexistence plus ou moins pacifique entre les Nations. Peu importe, à cet égard, l'absence de sympathie que l'on peut légitimement ressentir à l'égard du chef d'État déchu : l'enjeu du respect de ces règles fondamentales du droit international, ou a minima du rappel de leur caractère de normes de références dans la vie internationale, est bien plus important, pour la stabilité du monde, que les avis des un(e)s et des autres sur les activités illicites du chef d'État vénézuelien.

La suite - le cas particulier de Maduro mis de côté - n'appartient guère aux juristes et aux juges, qui ne peuvent que rappeler le droit existant (et il existe), expliquer comment engager les responsabilités des uns et des autres, proposer des règlements pacifiques et des solutions juridiques, imaginer le droit international de demain sur des fondements renouvelés...mais pas arrêter un conflit en cours ni faire cesser la folie (à moyen terme largement auto-)destructrice d'une grande puissance en déclin.

On peut néanmoins tirer une autre conséquence, au moins, du sabordage consciencieux de l’ordre international post-1945, c’est-à-dire d’un ordre fondé sur le maintien collectif de la paix et de la sécurité internationales, par les Étas-mêmes qui s'en étaient auto-érigés comme les garants en 1945 - sabordage qui est davantage un processus continu, essentiellement depuis le début du XXIème siècle, qu'une rupture brutale.

Cette situation montre en effet que cet ordre international n’est plus adapté aux réalités de notre époque, et que le multilatéralisme post-45 que les États vainqueurs de la Guerre ont construit dans leur intérêt ne fonctionne plus suffisamment bien à leurs yeux pour soutenir leurs intérêts actuels, lesquels sont aujourd'hui essentiellement énergétiques et liés, de près ou de loin et quoi qu’ils en disent, aux difficultés induites par les changements climatiques (peu importe, à cet égard, les discours climatosceptiques ambiants). Le fonctionnement de l'ordre international post-45 n’a, il faut en convenir, pas permis de prendre la mesure du changement de paradigme qui s’imposait - ou bien, ce qui est une manière différente mais proche de le formuler, les outils qu'il prévoyait n'ont pas été suffisamment utilisés par les États pour y parvenir.

La solution de simplicité, d’un court-termisme surprenant, est pour les États les plus puissants d’ignorer le droit international pour pousser leurs propres intérêts, renforçant (malgré, jusqu'ici, quelques piètres tentatives tardives de justifier les violations en droit international, par des interprétations toutes très peu convaincantes) auprès de leurs alliés comme de leurs adversaires - de manière d'ailleurs quasi-suicidaire - l'idée selon laquelle les règles de maintien de la paix et de la sécurité internationale peuvent être purement et simplement ignorées selon la volonté...et la puissance de l'État qui le décide. Il reste possible de penser que le droit international, qui a survécu à bien pire que cela ces 5 derniers siècles, n'est pas qu'un outil discursif un peu daté mais un pôle de référence commun que l’on n’écarte pas aussi impunément de l’équation - mais c’est l’Histoire qui le dira.

Notes

Ce billet n'a pas fait l'objet d'une évaluation scientifique par des pairs. Il peut toutefois, au besoin, être cité comme suit : R. Maurel, "À propos de la licéité de l'agression armée contre le Venezuela du 3 janvier 2026", Blog Actualité et mutations de l'ordre juridique international, 3 janvier 2026, en ligne [https://raphaelmaurel.com/blog/2026/a-propos-de-lagression-armee-contre-le-venezuela-du-3-janvier-2026.html].

Il a fait l'objet d'une édition et d'une publication en quatre parties chez Les Surligneurs : première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie.

Pour me joindre, utiliser le formulaire de contact de ce site.